孩子有「這些行為」別生氣~一起認識注意力不足過動症

「腦部神經的不平衡,注意不力足過動症的小朋友不是故意的!」即將升國小二年級的小豆子(化名),媽媽表示孩子從小即被不同老師說過,上課一直跟同學聊天,常打斷老師說話,甚至直接在教室裡走動,回家功課都要寫個好幾小時,也常忘記帶聯絡簿跟課本,每天提醒還是丟三落四,大家都覺得他是故意調皮搗蛋,近半年更常與同學起衝突打架,這樣的狀況讓媽媽總是要為了小豆子到學校報到,處理和同學之間的糾紛,長期下來班上的同學都不想跟小豆子玩,小豆子更是覺得每天上學都不開心。

另一名五年級女童花花(化名),從小學一年級開始,父母就注意到孩子容易發呆恍神,因為還能安靜上課跟寫作業,所以便不以為意,老師也沒有特別反應有行為問題,隨著課業困難度增加,孩子恍神的狀況越發明顯,不記得上課教了什麼,功課無法準時完成,時常心不在焉,隨著年級增加,課業開始逐漸跟不上,安安的學習成就感低落,漸漸地排斥上學。

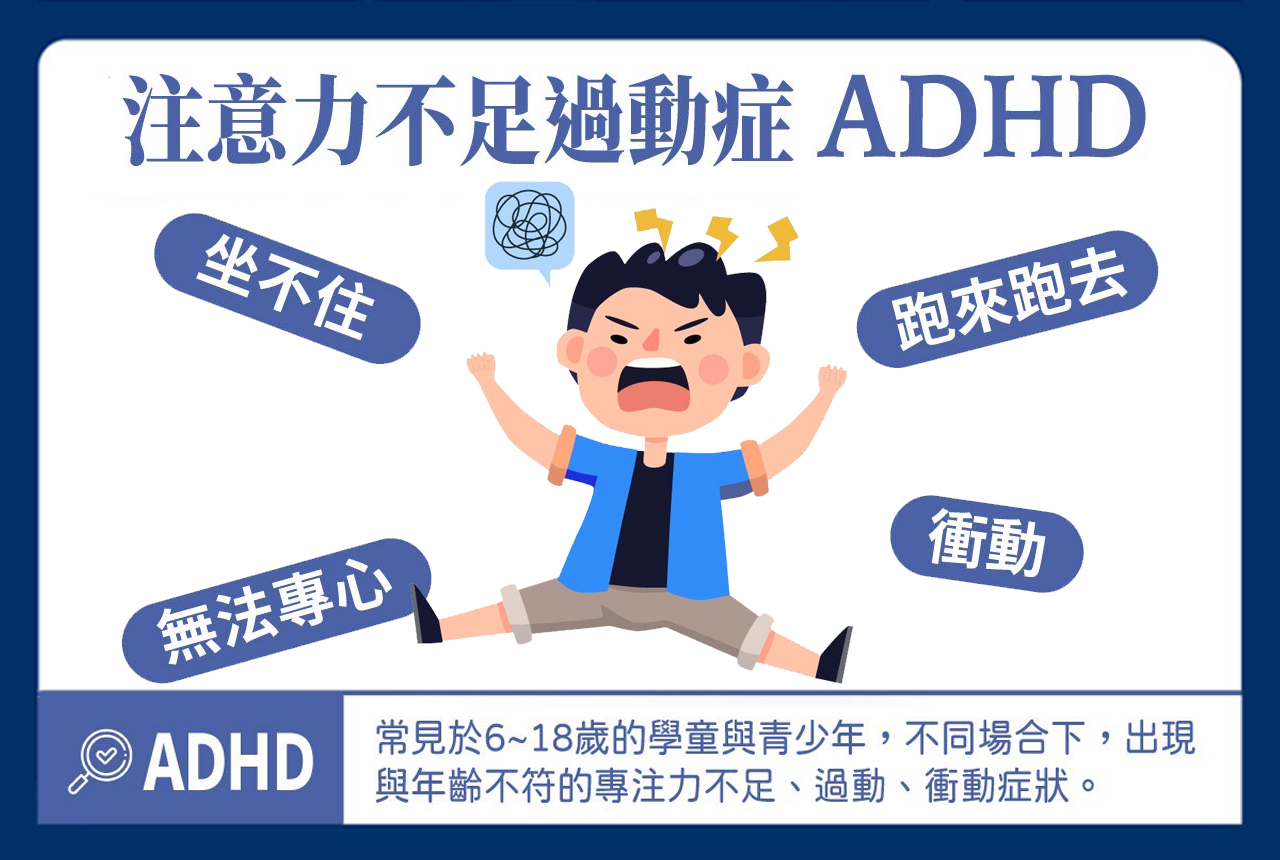

兒童心智科黃聖雲醫師表示說,ADHD依症狀可以分成三類型態:「注意力不足型」、「過動/衝動型」,以及「混合型」,其中又以混合型最常見。一個典型的個案,醫師會一邊詢問家長孩子的狀況,同時觀察孩子的臨床行為,ADHD的孩子容易有以下表現,譬如:不管旁人在說什麼、好奇空間的擺設、開始拿取醫師桌上的物品、旋轉椅子、爬上診療床、突然開門,可以觀察到孩子在門診的場景下已經明顯待不住,更何況是長時間的課堂上,或是更容易分心的場景。經醫師詢問詳細病史、成長史、在家及在校的學習表現、臨床行為觀察,及心理衡鑑等評估,通過標準才能診斷為注意力不足/過動症(ADHD; Attention Deficit/Hyperactivity Disorder)。ADHD在台灣的盛行率約7.5%,男生又比女生多3-5倍,然而,女性因為常常以單純注意力不佳表現,因此常被忽略,延誤治療。注意力不足過動症被認為是肇因於部分前額葉的神經傳導物質系統的障礙(特別是與多巴胺和正腎上腺素有關的神經傳導系統),進而對患者的腦部執行功能產生不良的影響,影響個案的注意力及衝動控制。目前藥物的治療,效果良好,且可以讓注意力不足的狀況較不易延續至成年,如果有相關類似狀況,建議家長早期帶給兒童心智科醫師評估是否有治療的需要,以免症狀影響孩童於學齡期間的學習狀況及同儕互動。